今回のブログのテーマは英語における「評価」についてです。私が考える「知・技」「思・判・表」「主体的」の3つの観点を共有したいと思います。特に、「知・技」と「思・判・表」について共有したいと思います。皆さんは、この観点の違いを説明できますか?私はやっと理解できるようになってきました。皆さんがどのように考えているのかコメントで教えていただいたらと思います。

知識・技能ってどんなもの?

まずは、知識及び技能の定義を確認していきましょう。

〇 「知識・技能」の評価は、各教科等における学習の過程を通した個別の知識及び技能の習得状況について評価を行うとともに、それらを既有の知識及び技能と関連付けたり活用したりする中で、概念等として理解したり、技能を習得したりしているかについて評価する。このような考え方は、現行の「知識・理解」、「技能」の観点別評価においても重視してきたところ。

https://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2019/04/17/1415602_2_1_1.pdf

〇 事実的な知識の習得を問う問題と、知識の概念的な理解を問う問題とのバランスに配慮したペーパーテストの工夫改善、児童生徒の文章による説明や、観察・実験、式やグラフでの表現など、実際に知識や技能を用いる場面を設けるなど、多様な方法を各教科等の特質に応じて適切に取り入れる。

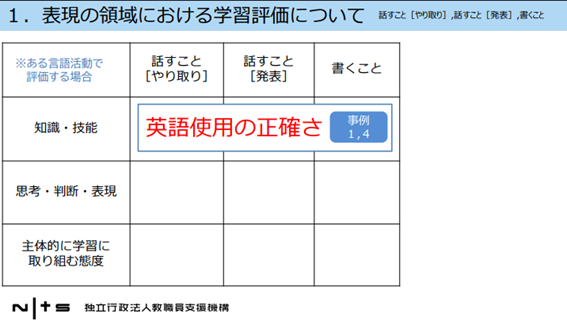

英語科でいう知識技能の評価をわかりやすく表になったものがあります。(元)文部科学省初等中等教育局 教育課程課教科調査官 山田 誠志氏が作成した表を引用させていただきます。

https://www.nits.go.jp/materials/youryou/files/058_001.pdf

「知識・技能」について大変よくまとめられていますよね。「英語使用の正確さ」です。英語を正確に使用できているか?がポイントです!例えば、「三単現の”s”」を正確につけられるかどうか、→「主語がIとYou以外の3人称で単数の場合につける」や「studyなどのyをiにかえてesをつける」など

比較表現のer-than、the-estやmore-than、the-mostなど単語に応じて変化させることができるかなど

私たち教師が評価を見取る際に一番最初に思い浮かぶものではないでしょうか?複雑性が全くなく、正確に英語が使用できているかをcheckすればよいのです。この知識・技能の評価の取り方に難を示す先生方はほぼいないでしょう。評価方法としては、並び替え問題、4択問題、T&F問題、語形変化問題、時制問題、等です。

思考・判断・表現ってどんなもの?

まずは、知識及び技能どうように思考・判断・表現の定義を確認していきましょう。

〇 「思考・判断・表現」の評価は、各教科等の知識及び技能を活用して課題を解決する等のために必要な思考力、判断力、表現力等を身に付けているかどうかを評価する。このような考え方は、現行の「思考・判断・表現」の観点別評価においても重視してきたところ。

https://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2019/04/17/1415602_2_1_1.pdf

〇 ペーパーテストのみならず、論述やレポート、発表、グループでの話合い、作品の制作や表現等の多様な活動を取り入れたり、それらを集めたポートフォリオを活用したりするなど、各教科等の特質に応じて評価方法を工夫する。

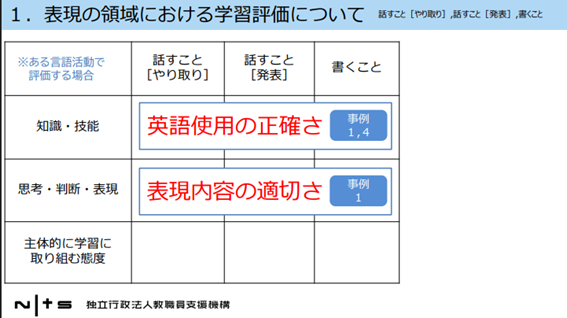

先ほど同様、山田元調査官が作成した表で教科の特質に応じた評価規準を確認しましょう。

https://www.nits.go.jp/materials/youryou/files/058_001.pdf

新学習指導要領になってから、この「思考・判断・表現」がを重視した授業展開が求められていますよね。「思考・判断・表現」に重きを置いた授業づくりは簡単ではありません。学習指導要領にこのようなことが書かれています。(以下)

一方,授業では依然として,文法・語彙等の知識がどれだけ身に付いたかという点に重点が置かれ,外国語によるコミュニケーション能力の育成を意識した取組,特に「話すこと」及び「書くこと」などの言語活動が適切に行われていないことや「やり取り」・「即興性」を意識した言語活動が十分ではないこと,読んだことについて意見を述べ合うなど,複数の領域を統合した言語活動が十分に行われていないことなどの課題がある。また,生徒の英語力の面では,習得した知識や経験を生かし,コミュニケーションを行う目的や場面,状況等に応じて自分の考えや気持ちなどを適切に表現することなどに課題がある。

https://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2019/04/17/1415602_2_1_1.pdf P6

言語活動の中でも、「やりとり」・「即興性」や複数の領域を統合した言語活動が十分に行われていないと指摘している。また、「コミュニケーションを行う目的や場面、状況」に応じて考えや気持ちなどを適切に表現することなどに課題があると指摘しています。

私が考える「思考・判断・表現」

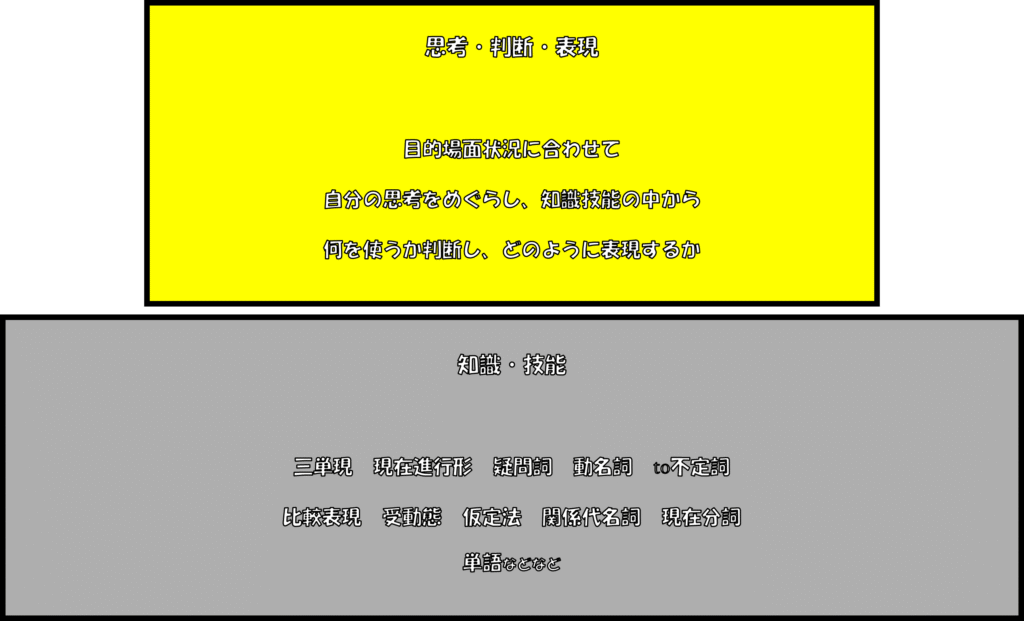

私が考える「思考・判断・表現」は右の図にあるように、「知識・技能」の土台の上に乗っかっていると考えています。そのため、「思考・判断・表現」の育成には、知識・技能の育成が欠かせないというわけです。

「思考・判断・表現」を育成していくためには、知識・技能から指導をする必要があると考えています。学習指導要領にも記載されていますが、「目的、場面、状況の設定」が必要不可欠というわけです。

なぜ「目的・場面・状況」が大切なのか

「思考・判断・表現」に「目的・場面・状況」が必要だといわれる理由は、「思考し、判断し、表現する」プロセスが必要だからです。いまいち答えになっていませんが、しっかり説明しますね。

先ほども書いたように、「思考・判断・表現」は「知識・技能」の土台の上にあると考えています。そのため生徒は、課題がより具体的ではないと「思考し、判断し、表現する」プロセスがたどれないのです。「誰のため?」「どんな場面?」「どんな状況?」がしっかり伝わらないとだめだということです。いくつか例を挙げてみましょう!

目的や場面、状況が設定されていない言語活動

「夢を語ろう」「本校の魅力を伝えよう」

↑の活動で問題なのは、「誰のためになんで英語を使用して夢を語るのか「誰に日本の魅力を伝えるのか」わからないということです。生徒は、この漠然とした課題では自分事としてとらえることが難しく、モチベーションにもつながりません。また、英語を使用しないといけない必然性がないため、やる気になれません。「これ日本語でやったほうがよくない?」と生徒に言われたら返答に困るでしょう。そのため、「来週アメリカから日本の学校に関する取材のため記者が来校する予定です。その記者は、日本の学校の一日の様子や、日本の学校に通う生徒の夢について取材に来ます。来週インタビューを受けることになっていますのでパートナーと夢について語ろう!」や、「学校のHPに掲載する本校の魅力を英語で発信し、留学生がこの学校で学びたいと思えるようにしよう!」と目的や場面、状況を説明してあげると生徒は「わくわく」して活動に入り込んできてくれる可能性が上がります。ちょっとしたことですが、このような仕掛けを作ることが大切だと思います。

別の角度から「思考・判断・表現」を見てみましょう。先ほどのアメリカ人記者に夢を語ろう!の課題で生徒がこのように発言した場合、どのような評価をしますか?考えてみてください。

My name is Tanaka. Please call me Takka. I like playing tennis. I play tennis at Midori Park tennis court. Nice to meet you.

この発言は、夢について語っていることになりますか?いくら英語が上手でも、この目的や場面、状況から考えると「C評価」になるでしょう。なぜなら、目的や場面、状況に応じて知識・技能をうまく活用できていないからです。英語に対する知識は二重丸ですが、課題にはしっかり答えられていません。夢について語ってほしいのに、自己紹介ばかり行っていてはだめです。この目的や場面、状況下で、土台となる知識・技能から「どのようなことを表現するか、表現できるか」考えさせることが大切です。さらに言えば、相手のバックグラウンドが変われば伝える内容も変わるはずです。伝える相手をしっかり、明確に提示することが大切だと思います。

まとめ

「思考・判断・表現」は「知識・技能」の上位互換であり、「知識・技能」がなければ、「思考・判断・表現」の力がつかない。(上の記事では触れていないが、当然、「思考・判断・表現」が「知識・技能」の評価を上回ることはない、もしくは、基本的には上回ることはない。もし上回るのであれば、評価の取り方を考える必要がある。具体的には、本当にこれは「思考・判断・表現」の領域なのか「目的や場面、状況」が適切に設定されているのか再検討が必要)

目的や場面、状況を設定することは、「生徒が言葉を選ぶ理由をもつ(表現が目的に合うか考える)」や、「主体的・対話的で深い学びが生まれる」きっかけとなり、「パフォーマンステストなどで言語運用能力」を適切に評価できるようになります。「目的や場面、状況」がしっかりしていないと「思考し、判断し、表現する」プロセスがたどれない。いわば、「目的や場面、状況」は、英語を「使う」学びの出発点になります。言語活動をより充実したものとし、言語活動を通して生徒の英語力が向上が期待できるのです。

コメントを投稿するにはログインしてください。